“価値観の破壊者” 前編 エドゥアール・マネ 作『草上の昼食』を鑑賞する

Table of Contents

作品概要

- 作品名 草上の昼食

- 画家 エドゥアール・マネ(1832年~1883年)

- 制作時期 1862年ごろ

マネについて

概要

エドゥアール・マネは19世紀に活動していたフランスの画家です。

パリを拠点とし、急速に発展を遂げる街並みやその情景を巧みな技術で描写したマネは、フランス芸術界に革新をもたらしました。

また彼の活動が、後に始まる印象主義のきっかけになったとされています。

生涯

芸術を愛する少年

エドゥアール・マネは、1832年にパリの富裕層の家庭の長男として生まれました。

彼の父親は法務省の官僚、母親は外交好官の娘だそうなので、筋金入りのエリート家庭ですね。

当然、父親としては息子にも同じ道を歩んでほしかったようですが、マネはこれに反発するかのように一貫して絵画に興味を持ち、知的好奇心の方向を一心に向けていたそうですよ。

またそれを示すかのように、学校での歴史の授業の際には、教師が画家を批判したことに腹を立て、次のような言葉を放ちました。

「僕達は時代に即していなければならない。流行など気にせず、見たままを描かなければならないんだ。」

心は既に芸術家に染まっていたのですね。

そんな息子の将来を父親は気にかけており、マネもまたこれを感じていたため、一度は海軍の士官学校を目指します。

しかしながらマネは入学試験に落第してしまいました。

(この間にブラジルへ旅行していますが、道中でも水平線の様子や水の色彩など、常に芸術のことが頭から離れなかったそうでうす。)

翌年にも同じ学校を受験しますがまたも落第し、とうとう根負けした父親が彼の芸術家への道を許したそうです。

苦難の時代

晴れて芸術家への一歩を踏み出したマネは、フランスの歴史画家のもとへ弟子入りし、アカデミズム絵画を学び始めます。

が、しかし、彼の師匠であるクチュールは伝統性を重んじる人間であったためか、2人の方向性が食い違うことが度々ありました。

マネは制作活動の傍らルーブル美術館へ赴き、ブーシェやルーベンスといった多様な作風に触れ、さらにそれらを模写していましたので、アカデミズムにとどまらない多くの価値観を吸収します。

最終的にはコローを始めとした、バルビゾン派の風景画などにまで食指を伸ばしていましたので、知見を広げる中でマネは旧態依然としたフランス芸術界に疑問を感じたのでしょう。

結局彼は6年で師匠のもとを去り、プロの芸術家としての承認を得るために活動を始めました。

さて、この時代の芸術家の価値を決める最も重要なファクターと言えば、やはりサロンでの入選でしょう。

それはマネも例外ではなく、彼はルーブル美術館やフィレンツェで巨匠の作品を模写しながら技術を磨き、サロンへ出展する作品を模索します。

そして3年の修行ののち、ようやく出展用の作品が完成しました。

作品のタイトルは『アブサンを飲む男』

外套を身にまとった男性の足元に、安酒の瓶が転がっているという、当時の社会をありのまま風刺したかのような作品です。

しかしその色彩は暗く、また粗雑な筆致で男性の心の貧しさを表現している、まさにリアリズムすら感じさせる絵画

残念ながら、27歳の年に満を持して出展した『アブサンを飲む男』はサロンで酷評を与えられました。

当時のアカデミズム隆盛の芸術界を思えば予想できた結果かもしれませんが、これによりマネの評価は地を這うような低迷を強いられることとなります。

ようやくサロンに入選し、画家として最低限の承認を得るのはそれから2年後でした。

芸術界のスキャンダル

ついに芸術家として最低限の評価を与えられたマネですが、苦難は続きます。

彼は継続した入選を果たすことができなかったのです。

これはプロの画家としては致命的な事態であり、マネは依然として画家としてのスタンスや作風を模索し続けます。

そして2年後の31歳の年、ついに彼は意図せずして芸術界にセンセーションを巻き起こしてしまいました。

そもそも、1863年のサロンはこれまでにない厳しい審査基準を設けていたため、マネはもちろん多くの落選者を出しました。

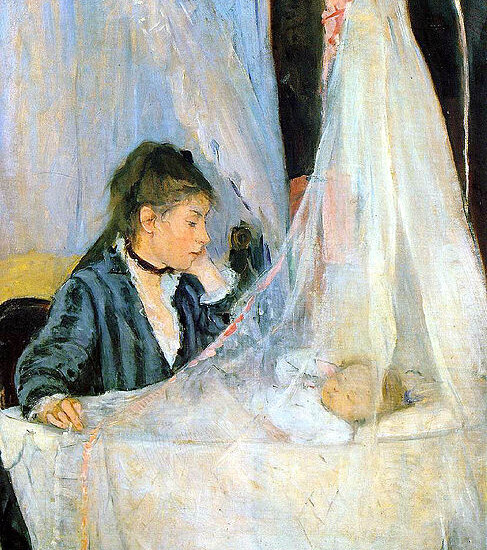

そんな折、時の皇帝であるナポレオン3世は彼らの救済として“落選者展”を開催し、マネはここで『草上の昼食』を世に発表します。

鑑賞

あらためて作品を見てみましょう。

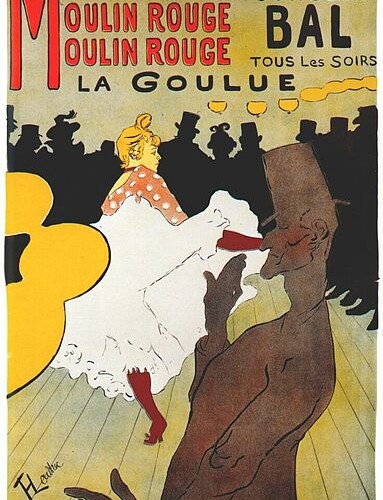

エドゥアール・マネ 作『草上の昼食』です。

うららかな日差しの中で昼食をとる男女が描かれた作品です。

この作品は裸婦が描かれており、この度の落選展ではこれが大きな反響を呼びました。

とは言え、裸婦は西洋絵画ではありふれた題材であり、尚且つアカデミズムにおいてはポピュラーな素材です。いったいなぜこの裸婦が批判を浴びたのでしょう?

答えは、これが現実の女性として描かれているからです。

そう、裏を返しますとこれまでの裸婦画は、モデルこそ存在していますが、あくまで作品上では女神や妖精だったのですね。

これは芸術解釈上では、ネオプラトニズムを踏襲する崇高なものであり、精神的に賛美されるものでした。

一方で、この作品を現実の風景とするならば、描かれている裸婦は淫猥さを想起させるもの、いわゆるポルノとなってしまうのです。

見方を変えれば、これまでの価値観を覆す画期的な試みと言えるかもしれませんが、アカデミズムを重んじていた当時の芸術界からは“不道徳”と厳しく批判されました。

マネは、この翌年に出展した作品においても同様の批判を浴び、失意の中で画家としての在り方を模索するようになります。

この作品はパリのオルセー美術館に収蔵されています。

この記事へのコメントはありません。