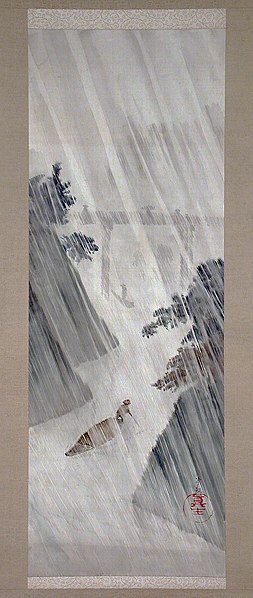

“新たな雨の表現” 小林 清親作『雨のお茶の水』を鑑賞する

Table of Contents

作品概要

- 作品名 雨のお茶の水

- 画家 小林 清親(1847年~1915年)

- 制作時期 明治30年代

清親について

概要

小林 清親(こばやし きよちか)は明治時代に活躍した浮世絵師です。

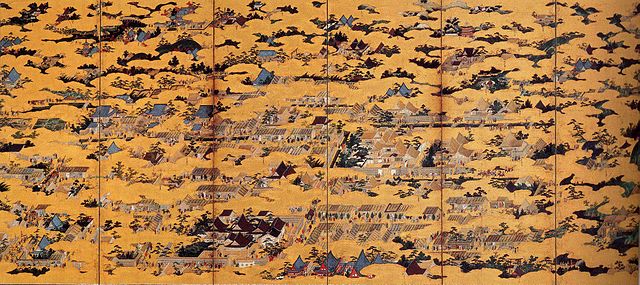

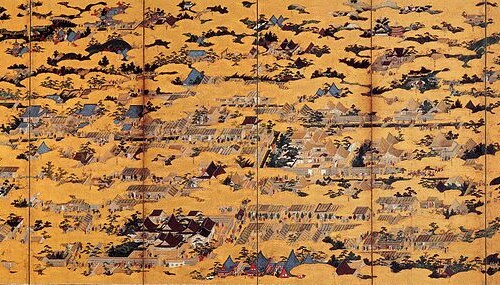

幕臣の家に生まれたために、幕末では動乱に巻き込まれますが、次代では浮世絵師として東京を中心に制作活動を行いました。

江戸の名所のほか、ここで起きた事件や出来事も浮世絵として残したために“明治時代の歌川広重”と呼ばれています。

生涯

作品背景

地名には各々に対し、相応の由来があります。

地形、ゆかりの人物、歴史的イベント、使用目的など種々のものはあれど名前にもルーツは存在します。

お茶の水は、その使途からやがてこう呼ばれるようになったと言われています。

約400年前まで、この地は“神田山”と呼ばれており、地形も現在とは異なっていたそうです。

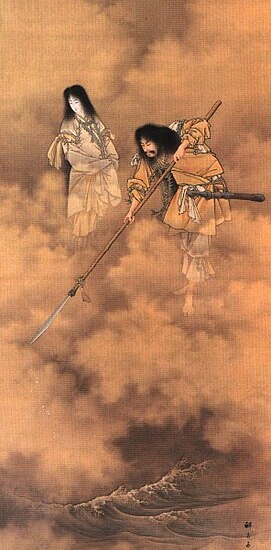

しかし、徳川幕府2代将軍 徳川秀忠の時代に治水工事が行われ、江戸城の外堀や放水路が作られたために渓谷のような地形となります。

また同じ時期に高林寺から湧き出た水が良質であったために、これが幕府の茶道用の水に指定されます。

以来この地は『御茶ノ水』と呼ばれるようになったのですね。

明治三十年ごろ、浮世絵は新聞や写真などの隆盛により社会的な立場を無くし始め、それ故に多くの浮世絵師もまた徐々に職を失い始めてました。

小林清親もそのうちの一人であり、そのため彼はこの頃から各地を旅して肉筆画を制作したそうです。

この作品はそのうちの一つでしょう。

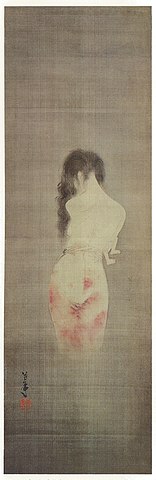

鑑賞

あらためて作品を見てみましょう。

小林 清親 作『雨のお茶の水』です。

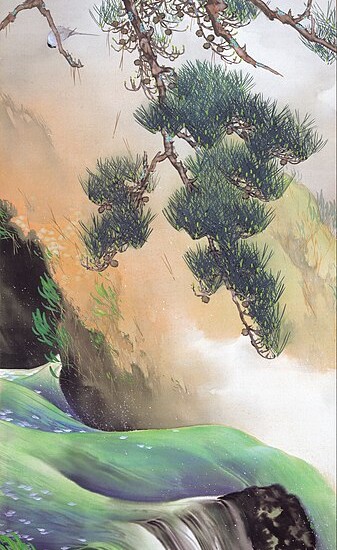

渓谷に冷たく降り注ぐ雨の中を行く舟を画いた作品ですね。

篠突く雨は船頭にいっそうの孤独感を与え、心身ともに冷え込みを与えるでしょう。

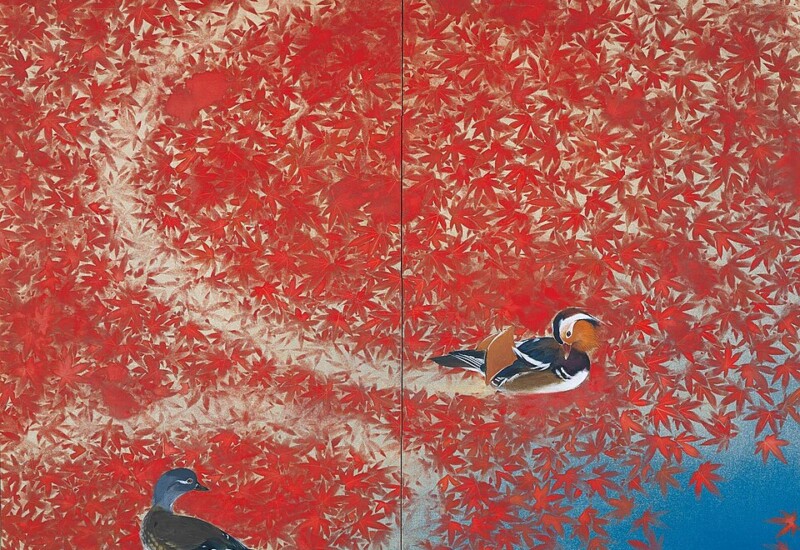

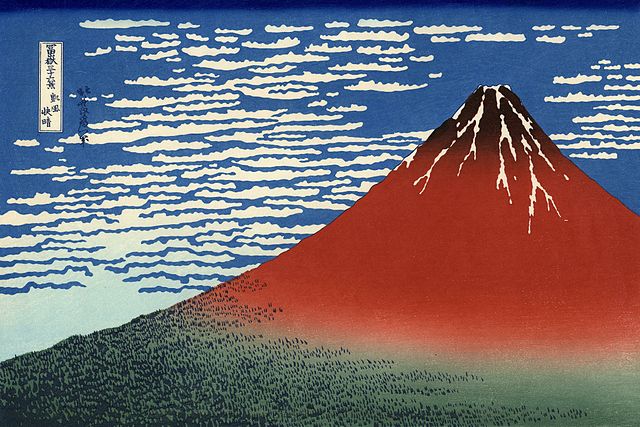

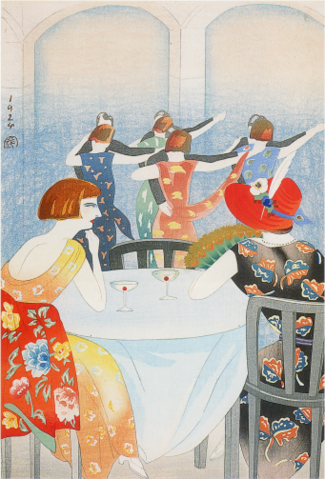

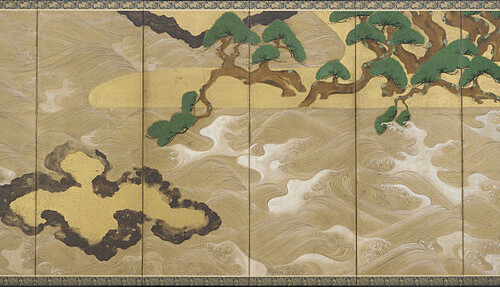

清親は、浮世絵の先入観を覆すようなダイナミック且つビビットな作品が特徴です。

斬新な作品たちには誰もが目を留め、そのすぐ後に強いインパクトに襲われるでしょう。

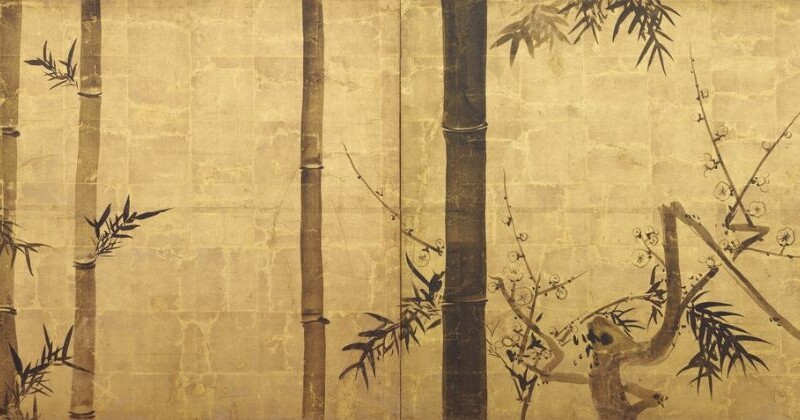

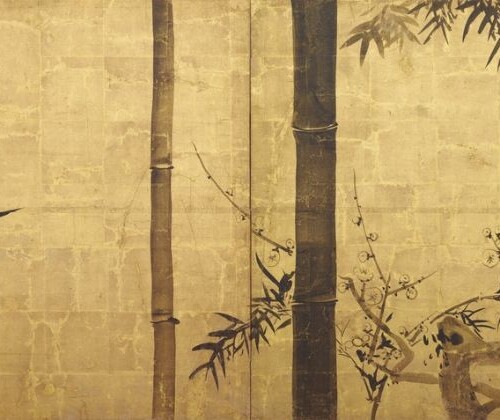

しかしこの作品では、彼の持つ独創的で挑戦的な精神が隠されました。

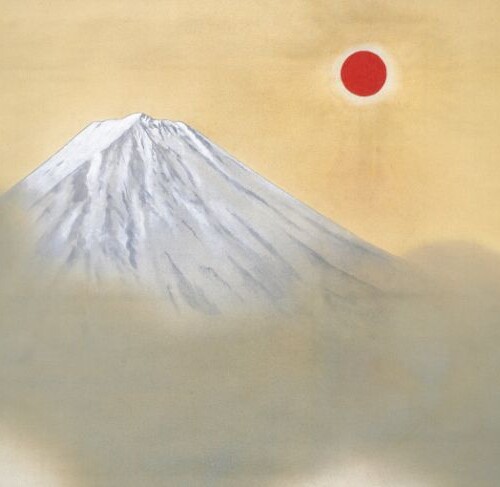

あくまで一人の日本画家として、忠実に日本画の精神に準じた作品を画こうとしたのでしょうね。

この作品に、浮世絵のように見物人の目をひっかけるような主張はありませんが、代わりに、見る人の心に語り掛けるような深い情緒が感じられます。

立役者はやはり“雨”でしょう。

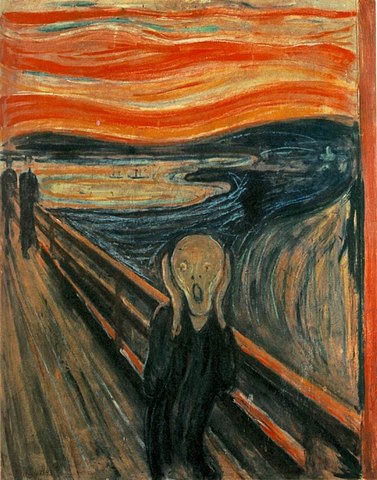

歌川広重の浮世絵に代表されるように、日本画における雨の表現の多くは黒でなされていましたが、清親は画の前面を覆うように薄く広げた”白”で雨を画きました。

白い雨は画を掻っ切り、白煙が奥を霞ませ、川の水が空と融合しています。

お茶の水は、日本でもトップクラスの地価を誇る大都会の中心ですが、この作品には失われた情景が確かに残っていますね。

この作品はロサンゼルス・カウンティ美術館に収蔵されています。(外部リンクに接続します。)

この記事へのコメントはありません。