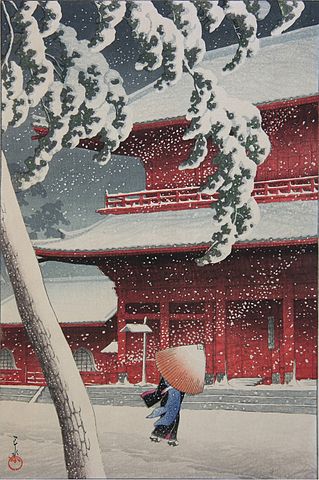

“凍てつく深紅の解脱門” 川瀬 巴水 作『芝の増上寺』を鑑賞する

「よそう…また夢になっちまうといけねえから」

3代目 桂 三木助 -芝浜- より

Table of Contents

作品概要

- 作品名 芝の増上寺(東京二十景より)

- 画家 川瀬 巴水(1883年 ~ 1957年)

- 制作時期 大正14年ごろ

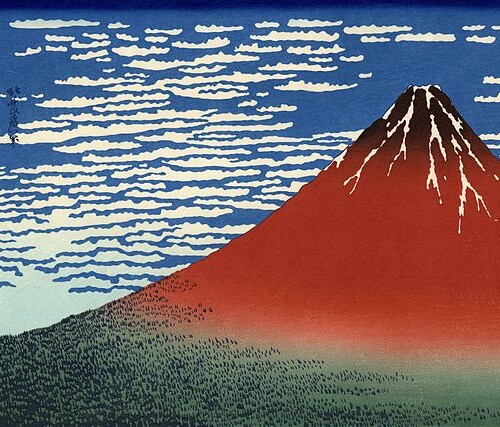

巴水について

概要

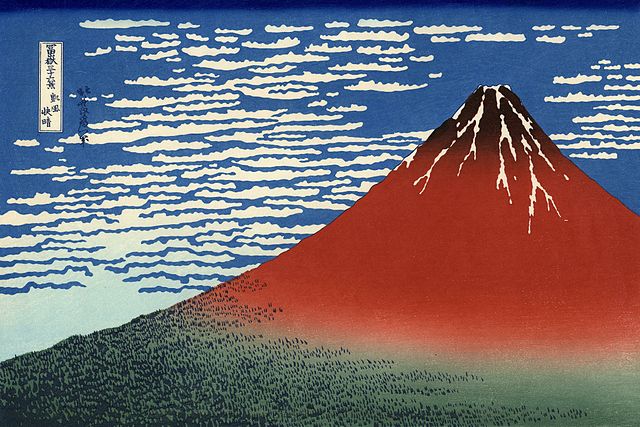

川瀬 巴水(かわせ はすい)は明治末期から昭和にかけて活躍した浮世絵師であり、

明治初期から始まった西洋画の隆盛によって衰退していた浮世絵の再興に尽力しました。

彼が日本各地を旅する中で描いた風景版画は『新装画』と呼ばれ、高い評価を得ました。

また、巴水の名は国内よりもむしろ国外でよく耳にするそうで、北斎や広重に並ぶ人気があるようです。

生涯

作品背景

増上寺は東京の芝にある浄土宗の寺院です。

建立は約600年前ですが、その前身たる光明寺は9世紀ごろにできていたそうですよ。

歴史が物語っているように、増上寺は江戸の仏教文化の中心のほか、生活の中心として人々を見守ってきました。

冒頭に記したセリフは、古典落語の「芝浜」にてサゲ(漫才で言うところのオチ)で使われる文言ですが、この演目の中で増上寺は重要な役割を果たしています。

(「芝浜」は、酒に溺れて後悔した魚河岸屋が心機一転して幸福を掴む話です。)

現代日本において多くの寺院は、衆生(民衆)の”代わりに”悟りのための修業をする役目を持っていますが、江戸時代ではその他にも多くの役割を持っていました。

例えば、明治時代に柱時計が一般化するまで、庶民に時刻は知らせたのは寺の鐘でした。鐘を撞く回数に応じて時刻を把握していたんですね。

また寺院とは異なりますが、神社では富くじ(宝くじ)の販売や、相撲興業の場、その他、祭りや会合と言った公共の場としても重宝されており、まさしく寺社仏閣は奉行所や城とも異なる“町の中心”だったのです。

(江戸時代の中期からは神仏分離令が出されましたが、それでも双方の役割を持ち合わせる寺院もあったそうです。)

増上寺の伽藍は壮大で、とりわけ目を引くのは三解脱門、大殿、安国殿でしょう。

三解脱門とは、人を貶める三毒(貪・瞋・痴)を削ぎ落す境界という役割を持ち合わせる山門でして、ここで清められた人だけが大殿の阿弥陀如来像への拝謁を許されるのですね。

安国殿は秘仏”阿弥陀如来立像”を納める仏殿です。本来は金色の仏像でしたが、長年の香煙で黒くなってしまいました。この“黒本尊”は年に3回だけ御開帳されます。

また、境内には徳川家の将軍の一部(2代目将軍 秀忠など)の墓所があります。

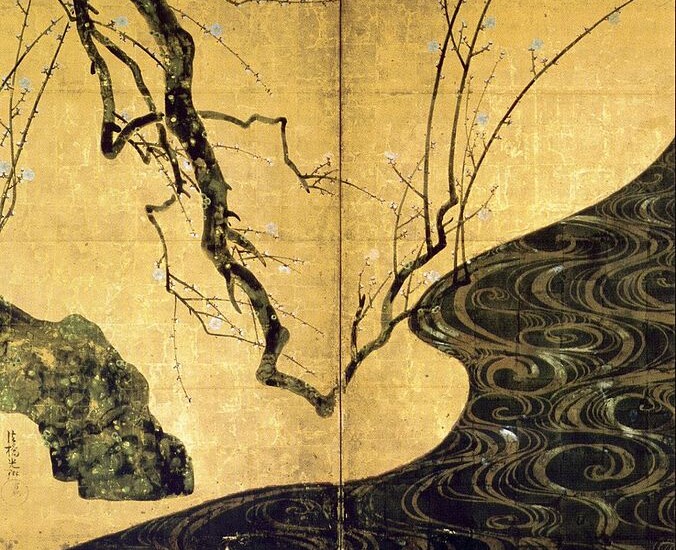

鑑賞

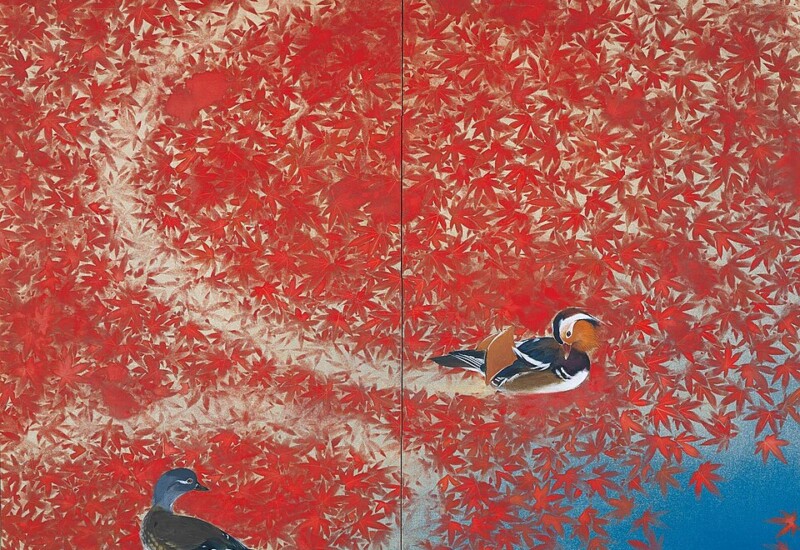

あらためて作品を見てみましょう。

川瀬 巴水 作『芝の増上寺』です。

巴水が大正時代に作り上げた、『東京二十景』に収録されている浮世絵ですね。

吹雪の中で、番傘を差した女性が増上寺の三解脱門の前を通りかかった場面が画かれています。

昔から東京の積雪量は少量でしたが、このように薄く雪化粧をする程度は降っていたようですね。

解脱門は現在同様に目の覚めるような深紅ですが、それがまた白い雪の存在を際立たせています。

それに限らず、この作品の見どころは何といっても、凍えるような情景描写の巧みさでしょう。

粒こそ小さいささめ雪ですが、これが風に乗って斜めに吹き付けてくるため、傘は閉じなければなりません。

画かれている雪の密度の大小が、風の流れを見事に表していますね。

手前の木や地面を見てもわかるように、雪はつい今しがた降り始めたばかりでしょう。

振らないだろうとタカをくくり、下駄を履いて外出した彼女はかじかむ指先から怨嗟を聞いているかもしれませんね。

そしてなにより、全てを俯瞰しながら背後で悠然と構える深紅の伽藍

他の作品でも言えますが、巴水は大胆な色遣いはもちろんのこと、それまでの浮世絵にない斬新な構図やアイディアを貪欲に取り入れた天才です。

今後さらに評価が上がっていく日本画家の一人でしょうね。

この作品は江戸東京博物館に所蔵されています。(外部リンクに接続します。)

この記事へのコメントはありません。