“宗教的道徳と美術的賛美” ベラスケス 作『鏡のヴィーナス』を鑑賞する

Table of Contents

作品概要

- 作品名 鏡のヴィーナス

- 画家 ディエゴ・ベラスケス(1599年~1660年)

- 制作時期 1649年ごろ

ベラスケスについて

概要

ベラスケスはバロック期のスペインの画家です。

スペイン絵画の黄金時代を代表する画家であり、マネは彼を『画家の中の画家』と呼んだそうです。

ベラスケスは時の王フェリペ4世からの厚遇を受けており、ベラスケスもまたその行為に応じるように宮廷画を描きました。

また、宮廷装飾責任者や応急配室長といった役職も賜っており、貴族・役人としても活躍しました。

生涯

制作背景

17世紀スペインの裸への価値観

当時のスペインは、厳格なカトリック思想のもと国家が成り立っていたため、裸婦画が公式に禁止されていました。

制作が発覚した場合、画家は職を追放されるか国家を追われたそうですよ。当然作品も没収、廃棄です。

そもそもにキリスト教では、裸体に対して特別な価値観を持っていました。

7つの大罪に“淫蕩“(色欲とも)があるように、キリスト教、特にカトリックにおいては淫らな性の乱用を厳しく排他しています。

旧約聖書においても、神はモーセに対し「姦淫(婚前交渉)してはならない」と教えており、発覚したものは死刑に処されていますね。

それを強引に利用した例もあり、15世紀のフランスにて、ジャンヌダルクは宗教的な罪を負わせるために強姦され、その後裁判にかけられたと言われています。

また、旧約聖書の“創世記“にてアダムとイヴは、知恵の実たるリンゴを食し、自らが裸であることを恥じました。

キリスト教では、人類だけが衣服を着る理由はこれに端を発するとしています。

このように、キリスト教では男女問わず裸を特別視しているのですね。

他方、それと同時に芸術・神秘の追求としての裸婦画は容認されており、スペインの特権階級の間では神話を題材にした裸婦画が盛んに制作・収集されました。

(ベラスケスのパトロンである、スペイン王 フェリペ4世もまた多くの裸婦画を所有していました。)

ただし、このムーヴメントは特に男性に顕著であったことから、芸術の追求に託けた性的欲求の解消とも言われています。

女性から見ればなんとも勝手なダブルスタンダードですからね。

故にベラスケスのものを始めとする裸婦画たちは欲望の象徴として、所有者の死後、長期に渡って評価されていませんでした。

本稿ではベラスケスの『鏡のヴィーナス』を起点に、裸婦画がもたらした論争や価値観の変容を、中立な立場から解説します。

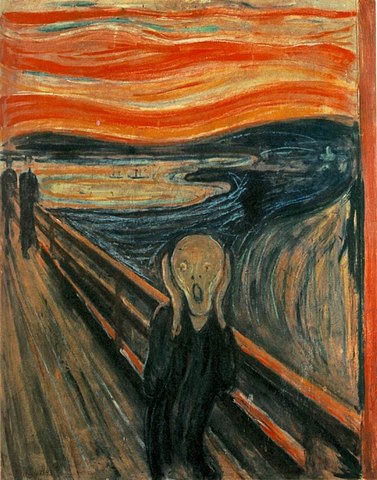

鑑賞

あらためて作品を見てみましょう。

ディエゴ・ベラスケス 作『鏡のヴィーナス』です。

その名の通り、ベッドで横たわるヴィーナスを描いた作品です。傍らには彼女の息子であるキューピッドが仕えており、母親に鏡を差し出していますね。

一見すると西洋絵画にありがちなモデルと構図に見えますが、前述の背景もあり、この作品が後世に与えた芸術的、文化的影響は計り知れません。

この作品は17世紀スペインの異端審問を乗り越えた貴重な裸婦画です。

一説によると、この作品の最初の所有者は、同時代の画家であるコロネルだと言われていますが、彼の所有物の公式目録にこの作品は記されていません。それはこの作品が、カトリックにおける公序良俗に反する性質を持っていることに他ならないからでしょう。

裸婦画を蔑視する風潮は、他のカトリック諸国にも見られており、フランスではダヴィンチ、ミケランジェロ、コレッジョらの裸婦画作品が廃棄もしくは一部切除の憂き目に会っていたそうです。

その影響か、ベラスケスの裸婦画の真価は実に200年も発見されずにいたそうです。

時は19世紀後半、イングランドのマンチェスターで開催された展覧会に、この作品を含むベラスケスの絵画25点が出展されました。

それまでの美術において、神話や女神を描く際は宝石や荘厳な衣装を合わせて描くことが常識でしたので、この作品のように裸体の女神だけを描くという発想は鑑賞者の度肝を抜いたことでしょう。

傍らのキューピッドがいなければ、女神とすら気付かないかもしれません。

また、背中を向けたり鏡越しに顔が見えるという構図も、それまでの美術にはありえないアイディアでした。

依然として裸婦画への風当たりは良くなかったものの、これらの発想は後続の画家たちに多大な影響を与えます。

ベラスケスは女神の前面を隠すことにより“秘匿された美しさ”を表現することに成功しました。それは女神はもちろん、モデルとなった名も無き女性への賛辞にもなりえます。

さらに、“鏡から鑑賞者を見る”という発想により妖艶なヴィーナスの美しさも表現することができました。

ベラスケスの斬新な作品は、マネやアングルといった古典主義画家たちに模写され、芸術界を動かす起点となります。

マネはこの作品にインスピレーションを受け、『オランピア』や『草上の昼食』を描いていますが、これらは公序良俗に反すると厳しい非難を受けましたね。

一方で、裸婦画を奨励させるようなこの作品に対し、非難や論争が現代でも続いていることも確かです。

マネに端を発する裸婦画の再興や評価の確立は、美術的文化の発展とも言えますが、反対に女性への過度な欲求の象徴とも取れますからね。

20世紀初めごろには、女性活動家のリチャードソンにより、『鏡のヴィーナス』が斬りつけられる事件が起きています。後にリチャードソンは語っていますが、多くの男性がこの作品の前で立ち止まっていることが許せなかったそうです。

まとめますと、この作品はカトリックやフェミニズムにおける裸婦画への姿勢と、芸術的・文化的価値との闘争の証人であると言えましょう。

この作品はナショナル・ギャラリー・ロンドンに所蔵されています。(外部リンクに接続します。)

この記事へのコメントはありません。